ブログ

10.182025

法定相続情報一覧図の申出人をどのように記載すれば?

目次

さて、相続手続きとなったらまず作成したいのが法定相続情報一覧図。

以前にも記事を書いていますので、よろしければご覧ください。

法定相続情報一覧図を作成するときに発生しやすい素朴な疑問を取り上げようと思います。

代襲相続ではなく、ふつうに数次相続が起こっている場合は?

法務局のページには様式と記載例が載っています。

そこには「代襲相続が生じている場合」の記載例もあります。

代襲相続とは、被相続人の本来の相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合、その子が相続人となるケースです。

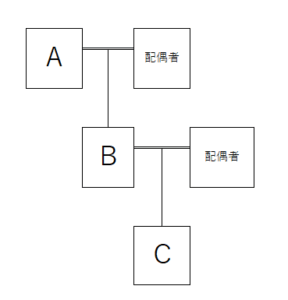

A:被相続人

B:Aの子供

C:Bの子供、Aの孫

本来、Aの相続人はBです。

しかしAが亡くなった時点ですでにBが亡くなっていた場合、Bの代わりにCがAの相続人になることです。

これが代襲相続です。

ではなく。

Aが亡くなった後にBが亡くなっており、CがAの法定相続情報一覧図を作成しようとした場合です。

今現在、Aの相続人はCだよ、と一覧図に書きたいわけです。

代襲相続の記載例の「被代襲者」のところにBを入れたいなと考える場合です。

1枚の法定相続情報一覧図には被相続人1人しか載せられない

AもBも1枚の法定相続情報一覧図に載せたいという気持ちはわかりますが、法定相続情報一覧図は被相続人ごとに作成するというルールがあります。

「代襲相続の記載例には亡くなった人が2人載っていることになるじゃないか」と思われるかもしれませんが、あくまでAの相続人を示すためにBが亡くなっていることを記載しているだけです。

Bの相続人全員が記載されているわけではありません。

あくまでAの相続人として、BもCも記載されているだけです。

Aが亡くなった時点の相続人を記載するものです。

代襲相続ではAが亡くなった時にはCが相続人であることが確定しています。

ですがAが亡くなった後Bが亡くなった順では、Aが亡くなった時点ではBが相続人として確定しているわけです。

じゃあどう記載するのか

原則である、法定相続情報一覧図は被相続人ごとに作成するというルールに従って、AとBそれぞれの法定相続情報一覧図が2枚になります。

Aの相続人にはBが存命している前提で記載します。

あくまでAが亡くなった時点での相続人です。

法定相続情報一覧図を作成しようとした時点の相続人ではないのです。

申出人が相続人として一覧図に載ってこない

法定相続情報一覧図を作成していると「申出人」の記載が必要なことがわかります。

法定相続情報一覧図を作成しようとしている人のことです。

相続人として情報が記載され、その横に「(申出人)」とそっと添えられています。

さて、先ほど例に出した登場人物ABC。

A:被相続人

B:Aの子供

C:Bの子供、Aの孫

Aが亡くなった後に、Bが亡くなったとします。

代襲相続ではありません。

CがAとBの法定相続情報一覧図を作成しなければいけなくなったとします。

Bの法定相続情報一覧図には、Cが相続人として載ります。

そのCの横に「申出人」と記載すればいいです。

しかしAの法定相続情報一覧図には、Bが相続人として載りますが、Cは載りません。

どうすればいいのでしょうか?

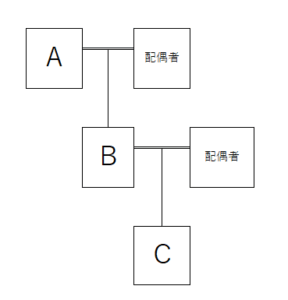

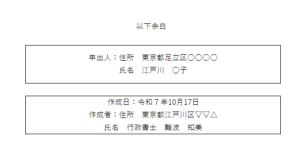

法定相続情報一覧図の下の方には「作成者」の記載欄がありますよね。

その作成者の上に、同じように四角で囲んで「申出人」として住所と名前を記載すればよいのです。

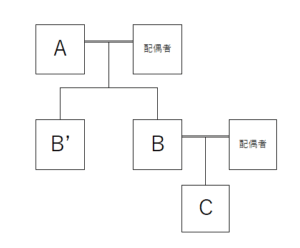

こんな感じ。

相続人でなければ申出人になれない

注意したいのは相続人でなければ申出人になれないということです。

登場人物ABCに1人加わります。

A:被相続人

B:Aの子供

B’:Aの子供(Bと兄弟)

C:Bの子供、Aの孫

Aが亡くなったあとにBもB’も亡くなったとします。

Cは申出人としてAとBの法定相続情報一覧図は作成できます。

しかしB’の法定相続情報一覧図は、B’に子供がいたらCが作成できません。

CはB’の相続人ではないからです。

B’に子供がいなければCが相続人となり、法定相続情報一覧図を作成できます。

このように、申出人は同時に相続人でなければ法定相続情報一覧図の作成ができないのです。

当事務所のサポート

平日役所に行けないため戸籍の収集ができない方や、広域交付を利用しても集めきれなかった戸籍がある場合、当事務所が代わって収集します。

また、戸籍がそろっているけれど法務局の法定相続情報証明制度の申し出ができない方、代理人としてその業務を行います。

報酬額はこちらになります。

ご不明点等はお尋ねください。