ブログ

8.232025

墓じまいってどうするの?費用や流れを知っておこう。

目次

この記事は2022/11/17のリライトです。

お盆は実家のある兵庫に帰省したのですが、年齢的なものやお盆という時期もあってか「墓じまい」の話題が出ました。

母の勤務先の人が「墓じまいを考えているが、何からやったらいいか全くわからない」と言っているとのこと。

墓じまいとは?

墓じまいとは改葬(かいそう)の一部です。

改葬とは、すでに埋葬されている遺骨を他の場所に移すこと

本来、墓じまいとは「元のお墓から墓石を撤去し、更地に戻すこと」を意味します。

改葬していく中で行われる作業の一つです。

「お墓をなくして先祖の供養をやめてしまう」という意味ではありません。

では改葬先として、埋葬されている遺骨をどこに移すのか。

- 寺院墓地(誰かが承継していく必要がある)

- 永代供養墓(承継を必要としないお墓)

- 共同墓(樹木葬や納骨堂など基本的に承継しない)

- 散骨(宇宙や海に散骨するという様々なサービスがある)

- 手元供養(自宅に骨壺を安置しておく)

最近よく話題になる「墓じまい」は、寺院墓地ではない承継しないお墓や、そもそもお墓をもたない改葬先を考えることですね。

上記2から4の方法を選ぶ方が多いのではないでしょうか。

改葬の4つのタイプ

改葬とひとことで言ってもいくつかのタイプに分かれます。

骨壺と墓石のすべてを移動する

今までと同じような供養をしていくが、場所だけを移動したい場合。

代々引き継いできた墓石とともに、そこに埋葬されている骨壺すべてを移動する方法です。

改葬先によっては墓石を持ち込めない決まりがあったり、墓石を運ぶ方法も考えなければなりません。

墓石は残し、骨壺だけ移動する

もっとも多い改葬タイプです。

骨壺だけだと、移動させるハードルが下がります。

一般的に言われる「墓じまい」はこのイメージだと思います。

複数ある骨壺の中から一部だけを移動する

お墓には先祖代々いくつかの骨壺が納められていますが、その一つないし一部だけを移動するタイプです。

一つの骨壺の中から遺骨の一部だけを移動する

いわゆる分骨です。

おひとりの遺骨の、その一部だけを持ち出すタイプです。

先ほどのタイプとこちらのタイプは、古いお墓も維持することになります。

墓じまいには行政の許可がいる

墓じまいをするには、今あるお墓の管理者への連絡、行政の許可、新しい納骨方法が必要になります。

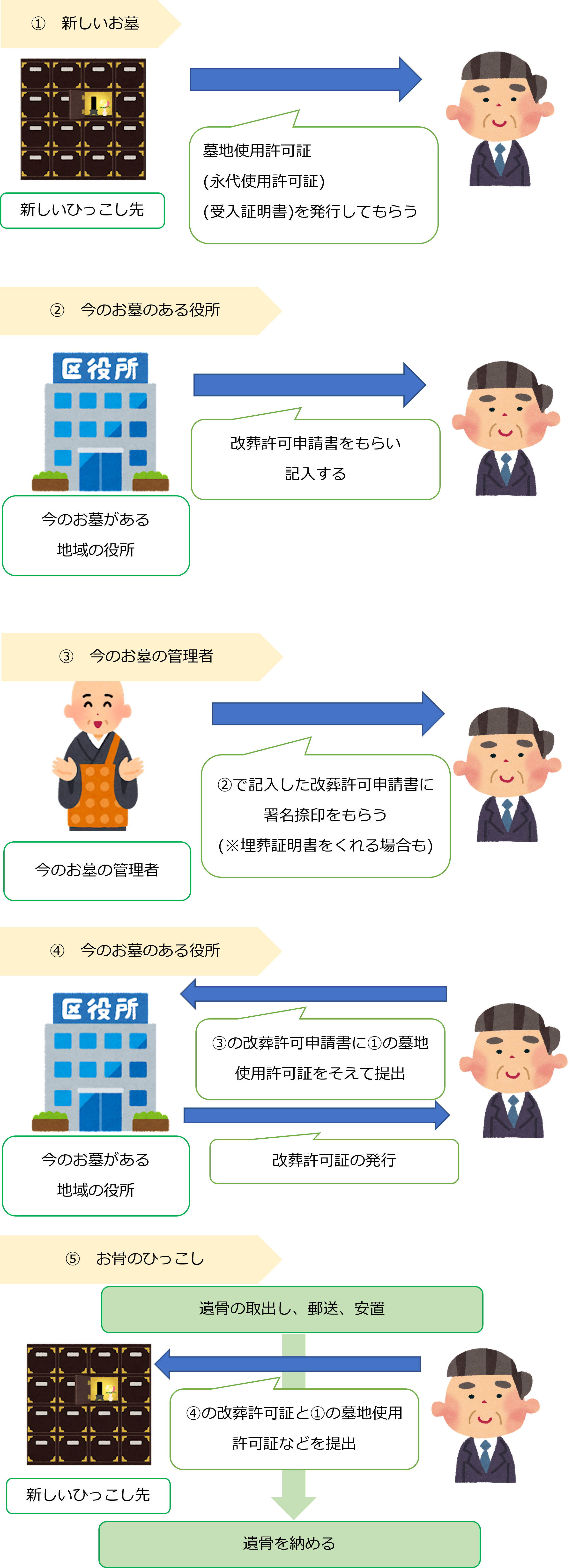

その具体的な流れです。

先ほどご紹介した改葬のタイプの、墓石は残し骨壺をすべて移動させる場合の流れです。

①新しい改葬先を決める

まず、何のために墓じまいをするのか。

遺骨を移す先を考えましょう。

そもそも墓守ができなくなってきたとか、近くがいいとかさまざまな理由があると思います。

そこで「墓地使用許可証」「永代使用許可証」もしくは「受入証明書」という書類をもらいます。

要は、新しい引っ越し先がちゃんとある、ということを示す書類になります。

②今のお墓がある役所から申請書を手に入れる

「改葬許可申請書」という書類を、引っ越し元のお墓がある地域の役所でもらいます。

場所によっては、書式をダウンロードして手に入れることもできます。

これは、移動する遺骨1体につき1枚必要になります。

これを記入しなければなりません。

ちなみに、東京都江戸川区の書式はこのようになっています。(2025年8月現在)

③今のお墓の管理者からの承諾

②で記入した申請書に署名捺印をもらうか、代わりに埋葬証明書というものをもらいます。

注意したいのは、改葬することを事務的に当然の権利のように伝えないことです。

お墓を移すということは、檀家をやめるということです。

それは、寺院からしたら経済的に支えてくれる檀家が減ることを意味します。

決して望ましいことではありません。

長年、先祖代々のお墓を供養してきてくださった菩提寺です。

改葬することを「伝える」よりは「相談する」といった形で進めましょう。

墓じまいでトラブルが多く発生するのは、このときです。

トラブルを招かないよう、今までの手厚い供養の感謝もこめて、誠心誠意の対応を心がけましょう。

④今のお墓がある役所へ申請書の提出、許可証の発行

③の申請書と、①の「墓地使用許可証」をそえて役所へ提出します。

手元供養を考えている方は、①の「墓地使用許可証」がないのでその旨を役所に伝えてみましょう。

そして、改葬許可証の発行をしてもらいます。

これで骨壺を取り出すことができます。

⑤遺骨の引っ越し

遺骨を取り出す際には、閉眼供養という法要を行います。

魂抜きとも言われます。

慣習であって必ず行わなければならないものではありませんが、寺院墓地では行うことが多いとされます。

取り出した骨壺は安置する場所が必要です。

もちろん自宅に持ち帰ってもかまいません。

また骨壺の数が多かったり車が使えない場合は、骨壺は郵送することもできます。

「ゆうパック」を利用します。

他の宅配業者では取り扱いがないところもあるので、事前に調べておきましょう。

直接引っ越し先に送れるのかどうかは、確認が必要です。

(引っ越し先の人が直接受け取ってくれるのかどうか)

そして、新しい場所に納骨することになります。

こちらが寺院墓地などの場合は、開眼供養が行われることがあります。

気になる費用

費用としてかかってくるものは、以下の3つです。

引っ越し元のお墓に関する費用

「離檀料」という言葉があります。

引っ越し元が寺院墓地の場合、菩提寺に今までのお世話になった感謝の気持ちを表す謝礼のようなものです。

法律で決められた強制的な費用ではありません。

ですが、長い間お世話になってきたことを思うと渡すことがマナーになっています。

金額はだいたい法要の1から3回分くらいが目安と言われています。

また、骨壺取り出すときの法要「閉眼供養」にも費用がかかります。

そして、今まで使用させてもらっていた区画から墓石を撤去し、更地に戻す費用がかかります。

少なくとも50万円以上はみておいたほうがいいでしょう。

戸籍謄本などの発行手数料

役所によっては遺骨の死亡年月日や、申請者と遺骨の続柄が確認できる戸籍謄本等を求められます。

その場合、発行手数料がかかります。

先祖代々の遺骨が収められている場合、必要な戸籍謄本は多くなりそうです。

新しいお墓のための費用

墓じまいをするのに、遺骨のひっこし先をまた寺院墓地にされる方は少ないと思います。

とはいえ、手元供養以外はやはりそれなりにお金がかかってきます。

改葬先によって違ってきます。

以下はご参考までに。

寺院墓地:80~250万円程度

永代供養:5~150万円程度

樹木葬:20~80万円程度

納骨堂:10~150万円程度

散骨:5~70万円程度

手元供養:~50万円程度

参考元:お仏壇のはせがわ「お墓じまいの費用平均はいくら?総額と内訳、払えない場合の対応も解説」より

以上の金額を合わせると、寺院墓地へ改葬する場合は300万円近くになります。

一概にいくらというわけではありませんが、やはりまとまったお金がかかります。

墓じまいを考えられている方は、早めに対策をうつことをお勧めします。