ブログ

3.202025

相続放棄「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意味

目次

相続の承認又は放棄すべき期間

民法第915条① 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

民法にこのような条文があります。

よく「相続放棄は被相続人が亡くなってから3か月以内」という言葉を聞きませんか?

この条文が根拠となっています。

「被相続人」とは亡くなった方。遺産となる財産の持ち主のことです。

しかし条文は「被相続人が死亡してから3か月以内」というような書き方ではありません。

「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」となっています。

なんだか回りくどい表現だと思いませんか?

しかしこの表現でないといけないのです。

相続権の順序

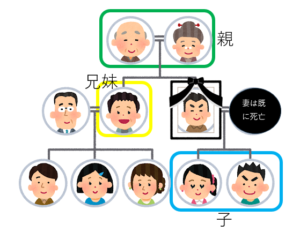

遺影のイラストの方が被相続人とします。

話をシンプルにするため、この方の奥様はすでに亡くなっているとして。

そうすると被相続人の遺産を引き継ぐ相続人は子の2人です。(水色の2人=第一順位相続人)

この2人が遺産を相続したら話はそれで終わります。

しかしこの2人が相続放棄をしたら、今度は被相続人の親の2人が相続人となります。(緑色の2人=第二順位相続人)

さらに親の2人が相続放棄をしたら、その次は被相続人の兄妹である妹1人が相続人となります。(黄色の1人=第三順位相続人)

「被相続人が死亡してから3か月以内」という表現ではダメな理由

民法第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

相続放棄は、家庭裁判所に対して相続放棄のための書類を提出することになります。

子2人がいろいろ調べた結果、父である被相続人は借金だらけだとわかりました。

相続放棄のための書類提出を、被相続人が亡くなってから3か月間近で家庭裁判所に行ったとします。

最初にご紹介した民法915条①が「被相続人が死亡してから3か月以内」であったなら、第二順位や第三順位の相続人が相続について熟考する時間が3か月もないことになります。

後順位の相続人もこの「3か月」を確保できるよう、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」という表現になっています。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意味

本題です。

第一順位である子2人は、父である「被相続人の死を知った時=自己のために相続の開始があったことを知った時」になります。

「相続放棄を3か月以内にしないといけないなんて、そんな法律知らなかったー」はまかり通らないでしょう。

さて、第二順位以降です。

家族関係が遠くなればなるほど、疎遠になることも多いでしょう。

特に昨今では3世代が同じ屋根の下、なんていうサザエさん一家のような家族は少なくなってきています。

同居していても2世代まででしょうか。

もちろん、第一順位~第三順位の仲が良く、先順位の相続人が相続放棄をしたことを後順位の相続人に知らせてくれることもあります。

後順位の相続人にとってはその時が「自己のために相続の開始があったことを知った時」になるでしょう。

相続放棄をした先順位の相続人は、後順位の相続人に自分たちが放棄したことを伝えてあげないといけないという義務はありません。

なのである日突然、借金取りから「被相続人に貸してた金を返せ」という通知が届いて初めて知る、というケースもあります。

その相続人にとってはこの日が「自己のために相続の開始があったことを知った時」になります。

先順位の相続人は「自分たちが相続放棄をしたら相続権が後順位に移っていく」ということを必ず知っているかわからないですが、何も知らされなかった後順位の相続人はちょっと寂しいですね。

絶対相続放棄してると思うんだよね、、、という間柄

先順位と後順位の相続人の仲があまりよくない。

後順位の相続人からしたら「絶対先順位の人たちは相続放棄をするはずなんだよね、でも多分教えてくれないだろうな」という場合。

先順位の相続人が相続放棄をしていなければ、自分はまだ相続放棄をすることができません。

やきもきしますよね。

どうしたか知りたいですよね。

先順位の相続人が相続放棄をしたかを調べる方法があります。

「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」です。

こちらも家庭裁判所に対して行います。

先順位の人が、相続放棄の書類を家庭裁判所に対して提出しているかどうかを調べることができます。

照会をかけるタイミングや、管轄の家庭裁判所については注意してください。

そして誰でもこの照会ができるわけではありません。

相続人か、被相続人に対する利害関係人です。

借金取りなどの債権者は「被相続人に対する利害関係人」になると思います。

また、遺言執行者も場合によっては「被相続人に対する利害関係人」として照会することができます。

今やクレジットカードを複数枚もつこともめずらしくありません。

そしてネット経由で簡単に借金ができ、スマホでそれが完結してしまいます。

身近な家族ですら知らないうちに借金が簡単にできてしまいます。

相続放棄に関するゴタゴタ、これから一層増えていくのかもしれません。